Трансивер "Радио-76" я начинал собирать три раза. Первый раз 20 лет назад. Мы с родителями переехали в г.Баймак Республики Башкортостан из г.Актау, Казахстан. Сами родители баймакские, поженились и уехали работать в Казахстан, в строящийся молодой город Шевченко (сейчас г.Актау). У меня была книжка Борисова "Юный Радиолюбитель" вып. 1986 г. Неспешно паял разные конструкции. Родители поддерживали меня в хобби: дарили на дни рождения радиоконструкторы, купили в разное время блок питания, паяльник, микродрель для печатных плат. Самый дорогой подарок в трудные времена 1991-1992 гг - цежка. Любил я бывать на шевченковском радиорынке и прохаживаться между лотками, перебирать детали. Как то спросил у одного мужика про микросхемы К122 серии - хотел собрать простой УНЧ для наушников из книжки Борисова. А мужик и спроси меня: "Что, трансивер хочешь спаять?"

В 1994 г. я познакомился в Баймаке с Николаем Васильевичем Овчинниковым - UA9WKD. До этого о радиолюбителях не знал собственно ничего, видел схему трансивера в книжке Борисова и запомнилась ламповая схема Погосова из брошюры "В помощь радиолюбителю". Николай Васильевич был радистом в геолого-разведывательной партии. Родные мои дяди были буровиками и работали с ним в одной конторе. Они и свели с UA9WKD - "Есть такой мужик, во дворе высокая мачта, иди, дом сразу найдешь". У Васильевича был самодельный трансивер Табунщикова с выходом на одной ГУ-50 и инвертед Ви на 160 метров. Тогда февральским субботним вечером я впервые услышал любительский эфир.

Собрал приемник Владимира Тимофеевича Полякова RA3AAE - трех-транзисторный, однополосный на 160м. Не запускался гетеродин на КТ315, позже в журнале "Радио" была напечатана статья по переделке контура гетеродина для его надежного запуска. Овчинников перемотал контура литцендратом, вместо КТ315 впаял КТ301 - приемник ожил! Он позвонил мне и сказал, что приемник работает здорово - фигня на трех транзисторах, а прием лучше, чем у Табунщикова. На чердаке дома я натянул Т-образную антенну, снижение завел на кухню, приемник, собранный в кожухе автомагнитолы, стоял на подоконнике. Чистый был тогда эфир!

Закончил 9-й класс, к концу лета начал собирать основную плату “Радио-76” из книги Борисова. Хлорного железа не было, дорожки делать наловчился резаком, сделанным из зубного бора. Плату сделал, детали впаял. Дросселей на 200 мкГн не было, мотал сам по формулам из журнала “Радио”. Микросхем К122-серии у меня не оказалось. Ну как обычно хотелось быстрее собирать, а детали потом достану как-нибудь. Журналов с описанием “Радио-76М2” у Васильевича не было. Заказывал сестре в Магнитогорске эти три микросхемы пошукать в радиомагазинах. Не нашла. Потом на отдельной платке сверху основной прилаживал каскодный УПЧ на транзисторах. И плату УНЧ от приемника “Хазар” перевел на n-p-n транзисторы, чтобы питание перевернуть. ГПД сделал. Вобщем, терпения не хватило, забросил в долгий ящик.

Потом будучи студентом третьего курса в 1999 г. снова начал собирать основную плату. Микросхема УПЧ К118УН2В у меня была. На основной плате была собрана схема АРУ из поздних доработок. УНЧ и МУ решил сделать на отдельной плате. Смесители сделал по улучшенной схеме.

Вторая попытка тоже не была доведена до конца… В прошлом году перебирал свой радиохлам, эту плату отдал вместе с другими деталями в радиокружок.

Плату отдал, а через некоторое время меня начала ностальгия подтачивать… Несколько микросхем К122УН1 были в запасах. И вот в последний день слета башкирских радиолюбителей на озере Аслы-Куль в конце июля Руслан R9WWT выставляет из машины коробки с деталями чтобы раздать. Беру одну из первых коробочек, а там эта позолоченная парочка К122УН2В с ромбиком на шляпке! Пазл сложился! Отступать некуда

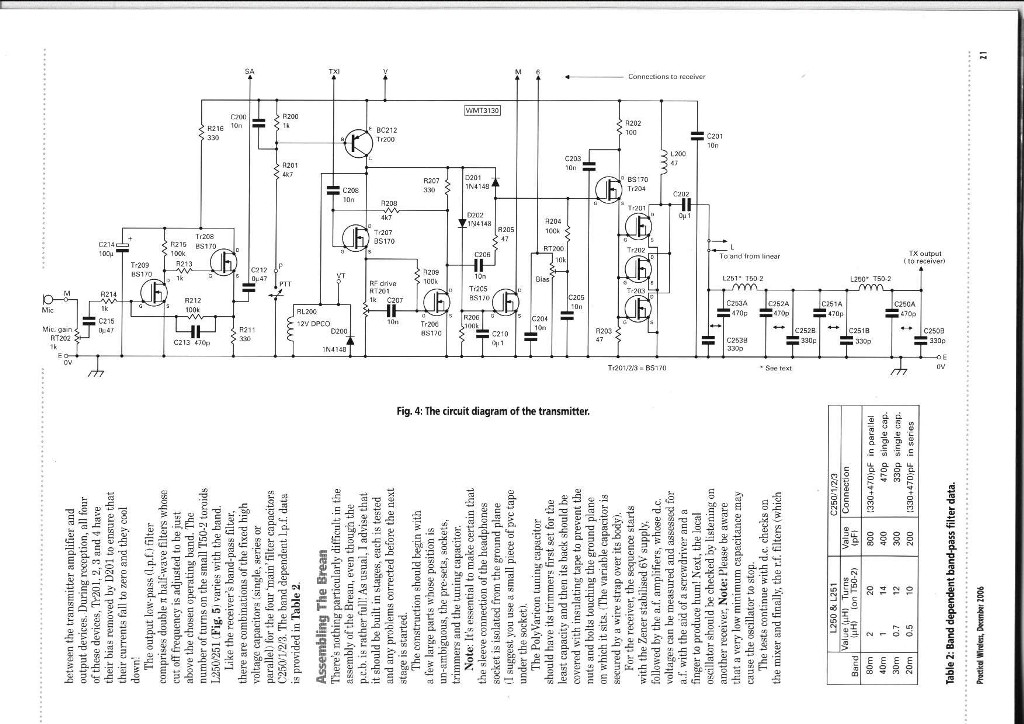

Трансивер хотел собрать по-возможности один-к-одному к первому варианту с минимумом переделок и на диапазон 80 метров. Чтобы и ностальгию утихомирить, и вспомнить добрым словом авторов трансивера – Бориса Григорьевича Степанова RU3AX и Геннадия Григорьевича Шульгина RZ3CC.

Вот посмотрите на предисловие к описанию трансивера – написано настолько живым языком, что хочется сразу приступить к сборке трансивера. А еще было послесловие во второй части – про группу лыжниц “Метелица” - как трансивер принял боевое крещение в Арктике. Ностальгический зуд меня просто загрыз тогда!

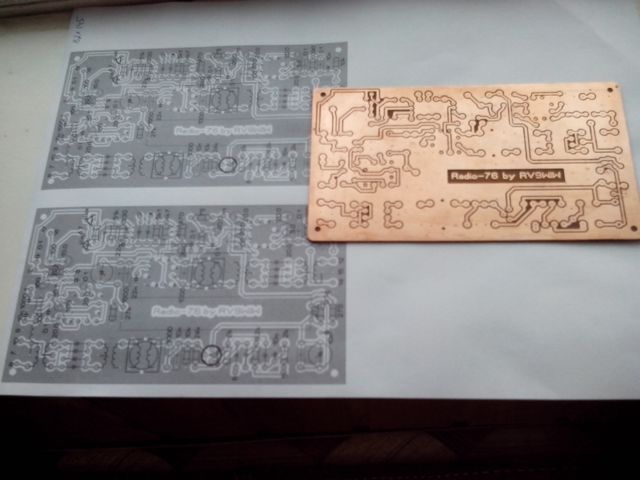

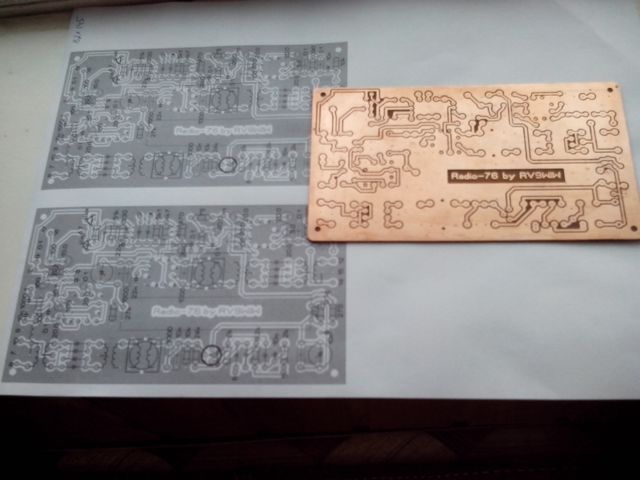

Основную плату я сделал по первому варианту. Чуть по-другому развел печатку. ЭМФ поставил из набора "Кварц", который шел вместе с резонатором на 500 кГц. Этот набор подарил мне Николай Васильевич 7 мая. ЭМФ потом кочевал по всем этим трем платам

Модернизировал смесители по статье Меньшова и Булатова из “Радио” №12 1988г. Из описания реверсивного трансивера Сергея US5MSQ взял схемы согласования ЭМФ и УПЧ. В цепь эмиттера транзистора, который управляет усилением второго каскада УПЧ, впаял резистор в 470 Ом – тоже была такая рекомендация в 80-х годах. Подбирал его потом при настройке чтоб АРУ не хлопало. Лучше конечно сделать АРУ посовершеннее. Плата сделана из темноватого стеклотекстолита и с виду кажется что это гетинакс.

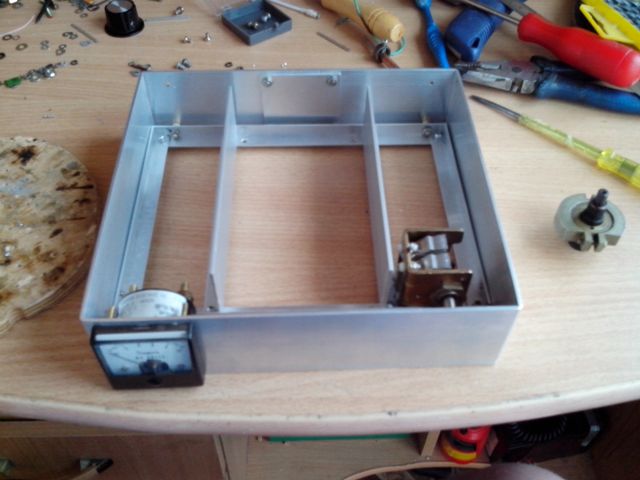

Как обычно бывает, сначала сделал плату, потом озаботился о корпусе. Делать решил также как и в первом варианте – платы лежат горизонтально рядышком, плоская конструкция трансивера. Лежал у меня старый Си-Би трансивер Турпан. Сперва хотел взять от него корпус, но в итоге взял идею конструктива. В магазине Леруа-Мерлен купил алюминиевую полосу длиной в метр и шириной 50 мм. Разметил, прорезал на треть в местах предпологаемого сгиба, намазал мылом. Места сгибов нагрел на плите до почернения мыла, потом неторопясь согнул корпус. Зафиксировал накладкой, вырезал посадочное отверстие под микроамперметр.

Из алюминиевого уголка из того же Леруа-Мерлен сделал съемную раму для крепления узлов.